黒たぬき

黒たぬきグローブの土手ヒモを抜いて柔らかくしたい。失敗できないので土手ひも抜きの方法を教えて!

紺たぬき

紺たぬき球グローブが硬くて使いづらい…そんなときに即戦力化できる裏ワザが「土手ひも抜き」です。

この記事では、実際の作業風景を動画でお見せしながら、土手ひもを抜く方法を初心者でも分かりやすく解説します。さらに、土手ひもを抜くことで得られるメリットや、注意してほしいデメリットも詳しく紹介します。

動画を見ながら手順を確認できるので、初めての方でも安心です。

本記事では「グローブの土手ひもを抜きたい方」に向けた記事になりますので参考になれば幸いです。

- 新品グローブが硬くてすぐに使いづらいと感じている人

- 自分でグローブを柔らかく加工してみたい人

- 土手ひも抜きのやり方を動画で確認しながら安全に作業したい人

- 型付けや湯もみ加工の効果をさらに高めたい人

- 即戦力のグローブが必要な部活生・社会人野球プレイヤー

- 実際の作業手順を動画で見ながら安全に実施する方法

- 野球グローブの土手ひもがどの部分で、どんな役割を持つのか

- 土手ひもを抜くことでなぜグローブが柔らかくなるのか

- 土手ひもを抜くことのメリット(即戦力化、柔軟性アップなど)

- 土手ひもを抜くことのデメリット(型崩れや衝撃吸収の低下など)

動画でわかる!土手ひも抜きの全工程

土手ヒモの止め位置の確認

この青色の○部分が土手ヒモを止めている部分。

今回はこの位置ですが、グローブによって位置が違うので、注意が必要です。

ただ、親指付近には必ずついているので、自分のグローブを確認してみよう。

黄色○部分のように結び目を解いていよいよ土手ヒモを抜いていく。

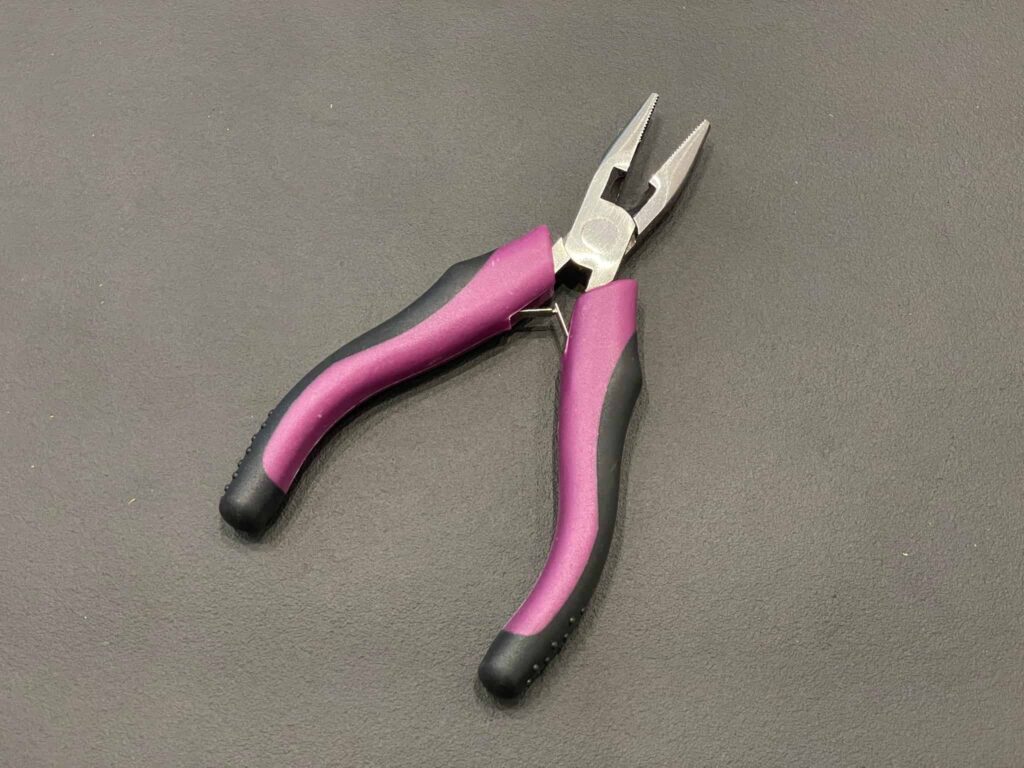

使用する道具はこのラジオペンチのみ!

紺たぬき

紺たぬきラジオペンチは100円均一にも売っています!グローブの手入れをするのに必ず必要だから買っておいて損はなし!

動画解説!実際に土手ヒモを抜いていく

約1分ぐらいで作業は終了!本当に簡単に抜けました!

黒たぬき

黒たぬき途中、めちゃくちゃ苦戦してるのに最後、抜けてドヤってるの草

ラジオペンチを使って土手ヒモを抜いていくだけ!

最後の部分もどこかに固定されているわけではないので、スルリと抜けます!

このグローブは前回湯もみしたグローブです。

土手ヒモを抜くのは湯もみをする前をオススメします。

紺たぬき

紺たぬき湯もみ後で、完全に乾燥してなかったから、摩擦がエグくてなかなか抜けなかったわ。最後のドヤでなんとかなると思ったけど。。

ヒモ抜き後のグラブの開閉の様子はこちら

土手部分が柔らかくなり、グラブの開閉がよりスムーズになりました。

黒たぬき

黒たぬき正直、ハサミでちょん切ることもできますが、グラブを傷つける可能性があるので、あまりオススメしません。また、きちんと土手ヒモの結び目を確認することも大事。他のヒモを抜くと戻すのが大変なので。。。

土手ヒモの役割と構造を知ろう

土手ヒモは、野球グローブ捕球面下部(親指側と小指側の付け根付近)をつなぐ紐のことです。

この紐はグローブ全体の張りを保ち、捕球面の形をしっかり支える重要な役割を担っています。

また、捕球時の衝撃を分散し、型崩れを防ぐ効果もあります。

土手ひもがしっかり結ばれていることで、捕球面が安定し、長く同じ型を維持できます。

新品グローブが硬く感じる(特に土手ヒモ)のは、この土手ひもが強く締まっていることも一因です。

黒たぬき

黒たぬき初めから、土手ヒモいらないじゃんと思ったけど、土手ヒモにもグラブの形状を維持するという大切な役割があったのね。

なぜ外すと柔らかくなるのか

土手ひもを外すと、下部の張りが緩み、捕球面全体がしなやかになります。

その結果、グローブの開閉が軽くなり、握り込みもスムーズになります。

特に新品や硬いグローブを「即戦力」に仕上げたい場合に効果的です。

紺たぬき

紺たぬきグラブは個人の好みなので、柔らかく操作性を重視する方にはこの「土手のヒモ抜き」はオススメできます。また握力がまだ弱いお子様のグラブも土手ヒモを抜くことによって開閉がスムーズになり、守備上達につながるかも知れません。

土手ひもを抜くメリット・デメリット

- グローブが柔らかくなる

→ 張りが緩み、開閉や握り込みが軽くなる - 開閉動作がスムーズになる

→ 捕球から送球までの動きがスピーディーに - ポケット形成が早い

→ 湯もみ型付けやキャッチボールでのポケット作りが短期間で可能

- 型崩れのリスク

→ 張りが弱まるため、長期使用で形が潰れやすい - 衝撃吸収力の低下

→ 硬球や強い打球では手に響きやすくなる - 紐通し作業の難易度

→ 再び元に戻すには紐通しの知識と手間が必要

紺たぬき

紺たぬきグラブの耐久性の低下や型崩れなどのデメリットはありますが、グラブのスムーズな開閉や操作性の向上、また早期の柔らかさの実現などメリットの方が多いと思います。

土手ヒモ抜きの元祖は「久保田スラッガー」?

土手ヒモを抜くのは今ではメジャーなカスタマイズですが、土手ヒモを抜いた第一人者は誰だろう?とふとネットで調べたことがありました。

久保田スラッガーが元祖という記事を見つけましたがソースが不明だったため、久保田スラッガーHPやSNS等を探しましたが、明確な答えが見つかりませんでした。しかし、いろいろ調べるうちに僕も久保田スラッガーさんが土手ヒモを抜いた第一人者ではないかという結論に至りました。

理由は2つあります。

①久保田スラッガーは湯もみの前に土手ヒモを抜く

湯もみ型付けを発明したのは久保田スラッガーさんというのは有名な話ですが、湯もみの際、久保田スラッガーさんは「芯」の加工をするためにせっかく作ったグラブをすべてバラバラにします。

その後、バラバラにしたグラブをもとに戻すのですが、土手ヒモは抜いたままにするそうです。

再びひもを通す。その際に「一番(動きに)制限がかかる」土手部分のひもは通さず、抜いたままに。

引用元:日刊スポーツ

理由は、「グラブはいろんな形で捕る。その妨げにならないように」とのこと。

また、久保田スラッガー公式HPには、1968年「グラブ型付け」技術を考案とあります。

湯もみが今から約57年前から始めったとして、それより前に土手のヒモを抜くなどのカスタムがあったのかと言われれば可能性は低いと思います。

久保田スラッガーのプロ実使用グラブ

久保田スラッガーさんと契約している選手のグラブを見るとほとんどの選手の土手ヒモがない。てか、全員ない。

内野手も外野手の選手も。若月選手は捕手なので除外しますが、、(てか、捕手のスラッガーめずらし!)

僕は勝手に二遊間の選手のみ土手ヒモを抜いているのかと思っていたのだが、外野を守る周東選手や、過去に契約していた中村紀洋選手(三塁手)も土手ヒモを抜かれたグラブを使用していた。

とにかく、久保田スラッガーのグラブには土手ヒモがない。

これだけ土手ヒモを抜きを推しているのだから、土手ヒモ抜きの元祖は「久保田スラッガー」が濃厚ではないだろうか。

もしこのブログを見てる久保田スラッガーの関係者さん、真実を教えていただければ幸いです。

まとめ|土手のヒモ抜きは簡単にできる

- 土手のヒモ抜きは自宅で簡単に行える

- 道具はラジオペンチが必要

- 土手のヒモを抜くことでグラブの操作性が向上する

- 土手のヒモを抜くことでグラブの耐久性が低下する

紺たぬき

紺たぬき土手ひも抜きは、グローブを早く柔らかくするには効果的な方法です。

ただし、型崩れや耐久性低下のリスクもあるため、特に硬式用や長く使いたいグローブでは注意が必要です。またグラブについての記事を執筆しておりますので合わせて是非、ご覧ください!

コメント